“Je dis toujours la vérité : pas toute, parce que toute la dire, on n’y arrive pas… Les mots y manquent… C’est même par cet impossible que la vérité tient au réel.” Jacques Lacan

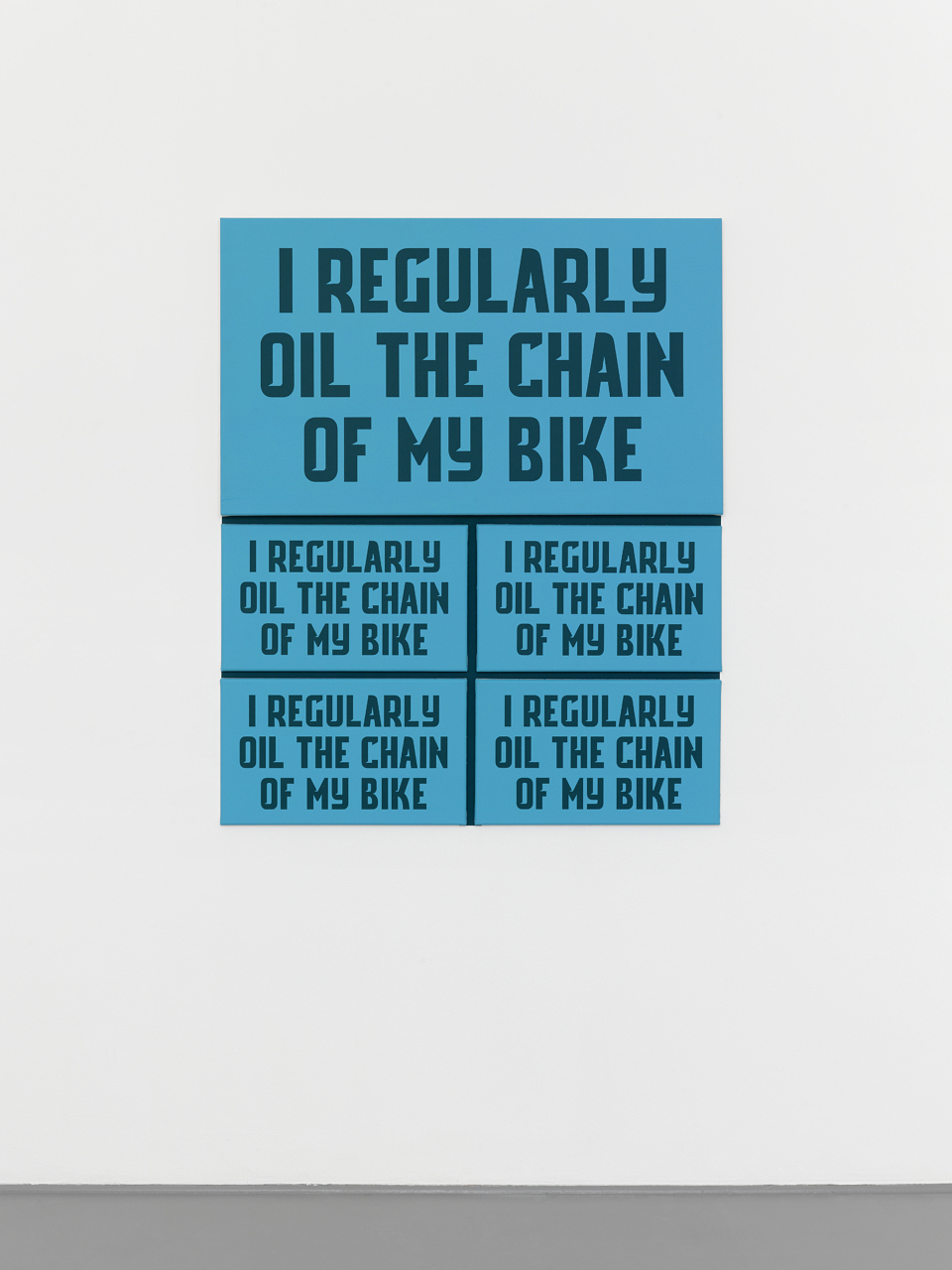

« Peindre ou mourir », « Je graisse régulièrement ma chaîne de vélo », « Abstraction, Distraction ». Quel rapport entre toutes ces phrases auxquelles s’ajoute une liste en « or » ? La peinture, seulement la peinture.

Christian Robert-Tissot fait de la peinture avec des mots. Hormis les listes, tous ses énoncés sont trouvés, choisis pour que leur platitude s’accorde à celle de la toile. Que leur place, essentielle dans la composition, ne fasse ni saillie ni trouée. Les phrases ont bien un sens mais assez commun pour faire corps avec la forme afin que « ce que vous voyez n’est que ce que vous voyez ».

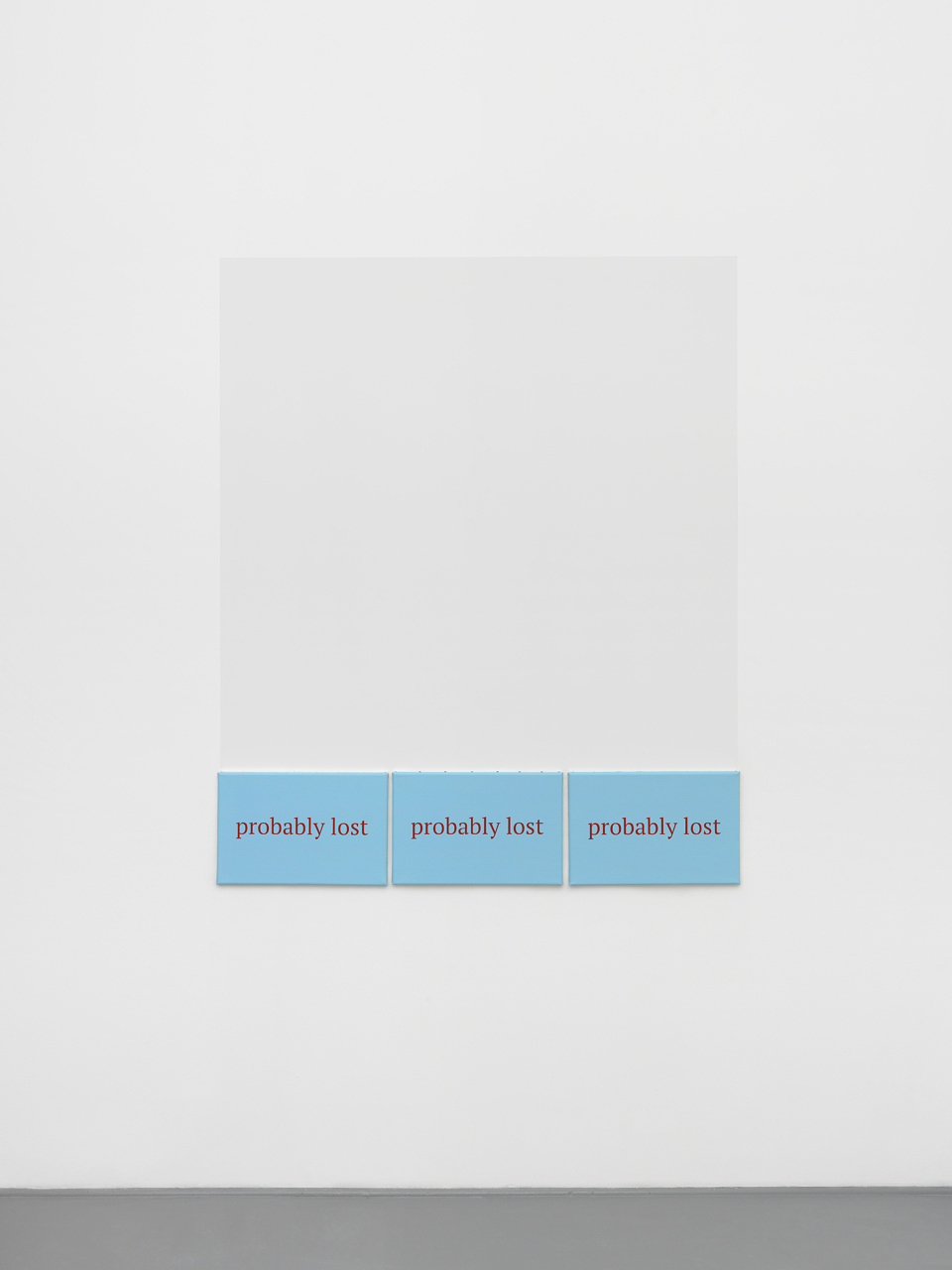

« Probably lost », qui donne le titre de l’exposition, est repris d’un cartel vu à la Fondation Beyeler sous la photographie d’un tableau perdu de Malevitch. Christian Robert-Tissot rejoue cette situation en peignant directement au mur de la galerie un carré gris sur fond blanc, comme emplacement probable d’une toile manquante. Sous ce fantôme, wall painting monochrome, s’alignent trois petits tableaux de chevalet probablement bleu clair portant la mention « Probably lost » en rouge brique.

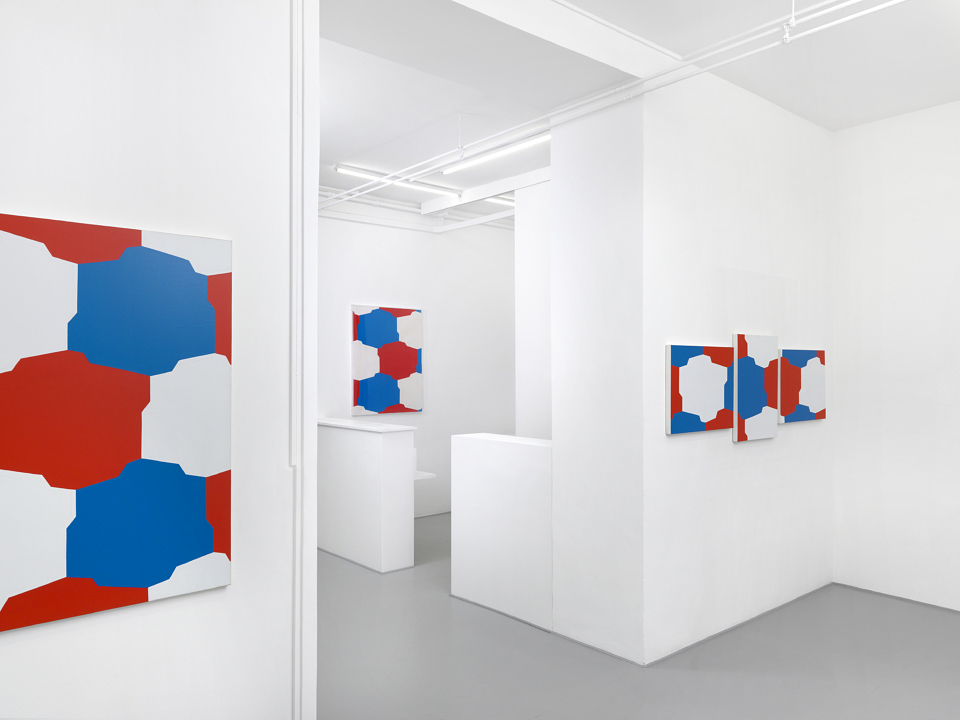

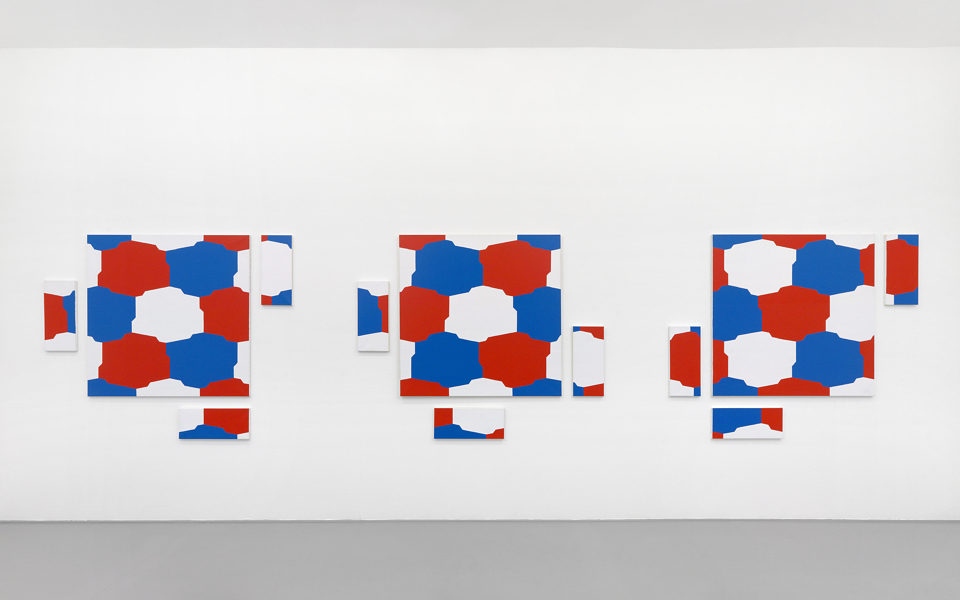

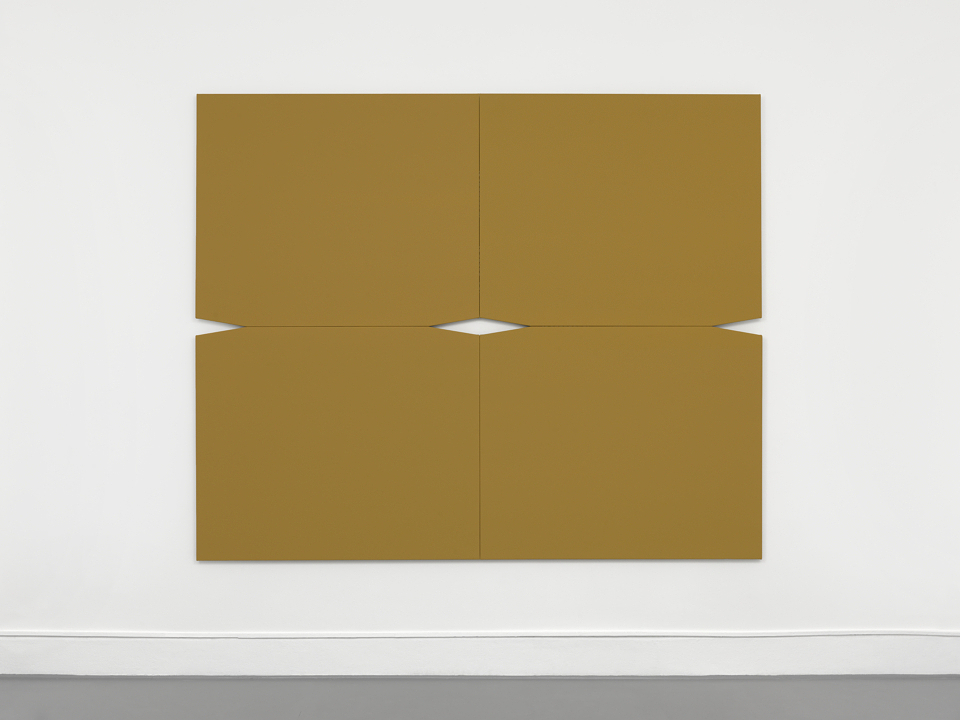

Cette disposition, empruntée aux avis de recherche, avec languettes prédécoupées et contact à prendre, est déclinée pour huit autres ensembles. Carrés et rectangles, chers à Malevitch, s’assemblent le temps de cette exposition, en géométrie simple : croix, bandes, et presque triangles. Dans l’idéal, cet ordre devrait être précaire, puisque dans le contexte de la galerie tout doit disparaître.

« Paint or die », seul tableau à ne pas être dupliqué, peut faire pendant au carré gris, fond vierge où toute écriture est possible. Peindre ou mourir, devise, programme combattant : peinture de bataille par extension ? L’énoncé concerne surtout qui peint, renvoie non sans ironie à un idéal romantique d’une nécessité intérieure, mais en reste finalement à la déclaration d’intention.

D’autres acteurs de l’art : « Visitor, collector, curator, director » s’alignent. La liste se clôt par « Terminator ». Avec quoi faudrait-il donc en finir ? Pas avec la peinture elle-même, elle n’est pas à vaincre et le peintre rappelle que le travail est en cours. « The paint work needs doing », n’en déplaise aux infortunés prophètes qui ont tant de fois annoncé l’agonie picturale.

La perte revient à travers l’allusion, portrait à clef d’un artiste mort prématurément à 34 ans. Sur une des rares photos connues, Blinky Palermo pose devant deux petites peintures triangulaires. Sur son tee-shirt on lit COMET KOHOUTEK. La reprise de ces mots sur fond de triangles, l’un noir, l’autre rouge condense cette image, en fait une peinture, six fois recopiée et assemblée en un hommage à la fulgurance. Palermo, comme comète artistique du siècle.

Dans un registre plus trivial, dire que le chocolat fond au soleil peut encore se lire comme une métaphore de la disparition, mais reste une évidence.

Les lasagnes servies aux parents dans l’atelier au jeune temps des vaches maigres peut faire scène de genre, rappeler toutes les tablées de mangeurs et des souvenirs probablement teintés de nostalgie.

« Je graisse ma chaîne de vélo » est plus incongru, comme un intermède, une diversion à la peinture, généralement à l’huile ou à l’eau. Notons la régularité d’une opération technique qui fluidifie le mouvement. Il est non seulement question de disparition, mais de temps qui passe, de ce qui est perdu autant que de ce qui reste à faire.

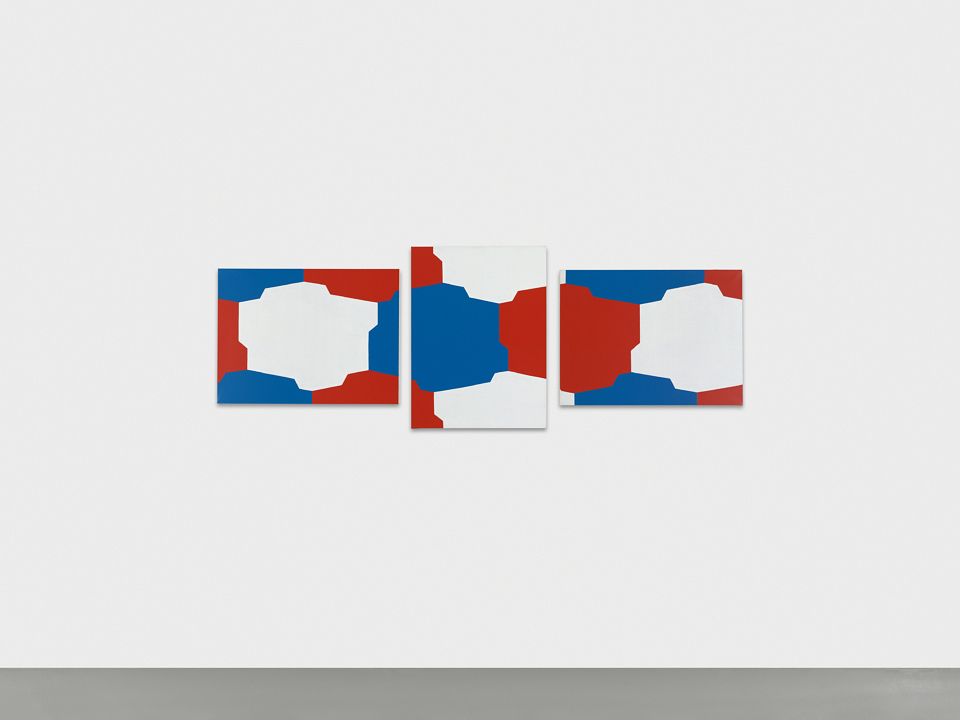

Abstraction, renvoi à la peinture, Malevitch en est un des pionniers. Christian Robert-Tissot l’associe par la rime à Distraction, à moins que ce ne soit une apposition. Les deux mots en partagent au moins un troisième : action.

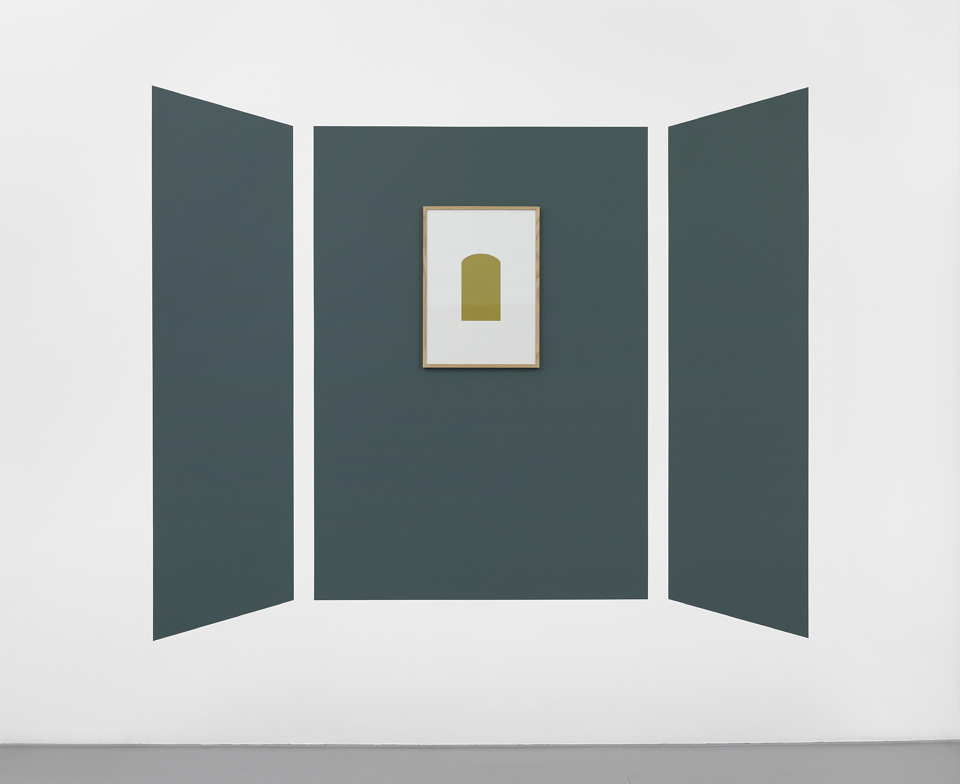

Faire, voilà toute la question et comment la faire s’agissant de peinture ? Même si c’est par allusion, c’est d’après photo pour au moins deux des compositions et ce de manière singulière. Par série et par assemblage de tableaux. Par duplication à l’identique et à la main. La facture, bien que réduite à son expression minimale, induit d’infimes variations entre chacune des toiles reproduites à l’identique, en agrandissement ou en réduction. La série complète constitue un ensemble qui se déploie au mur dans une configuration particulière, un tableau unique fait de modules semblables et indépendants parfois accrochés sur un monochrome. La question si importante de l’œuvre originale et de sa reproduction est au cœur du travail. Celle de la peinture attachée au mur – wall painting – et de sa version mobile – tableau de chevalet – le sont également. Les toiles achetées dans le commerce sont des formats standardisés nommés selon des genres canoniques de la peinture et relatifs à l’iconographie : portrait, marines, paysage.

Mais cessons de faire fausse route, « Se rappeler qu’un tableau, avant d’être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées. » La célèbre phrase de Maurice Denis s’applique parfaitement aux œuvres de Christian Robert-Tissot. Si les listes et les phrases sont sujettes à interprétation, c’est dans le hors-champs de la peinture.

Il faudrait faire abstraction du sens des mots, non pas qu’ils n’en ont pas, mais parce qu’il est intimement lié à la manière dont ils sont peints, si bien qu’il ne faudrait pas les détacher de la toile dont ils sont un des composants. Pour Christian Robert-Tissot, le mot est motif et pas message. La phrase ne dit rien que vous ne sachiez déjà, ne vous engage à rien, ne vous impose rien, ne vous informe de rien. C’est simplement – et c’est difficile à concevoir sans voir – un des matériaux de la peinture, à voir plutôt qu’à déchiffrer. Les mots peints sont ce qu’ils sont avant d’être ce qu’ils signifient.

Les lettres unicolores sur fond le plus souvent monochrome définissent le champ coloré, l’espace de la peinture. La composition se tient là, dans les tailles, celle du tableau et de la police, dans les couleurs du fond et des lettres, dans l’intervalle qui les séparent, dans la place du mot dans le tableau. Dans la combinaison des tableaux eux-mêmes et leur rapport au mur qui fait fond et s’en colore.

ABSTRACTION, DISTRACTION, pourquoi pas puisque tous les tableaux finissent au-dessus des canapés, mais surtout, l’un peint au-dessus de l’autre. Ce sont leurs similitudes et leur disparité qui sautent aux yeux. Des deux lettres qui les distinguent le i de plus rapetisse distraction. Dix lettres qui ne se valent pas et qui faussent la symétrie des toiles divisées en deux bandeaux égaux, l’un bleu, l’autre vert sur lesquels se détachent les lettres du même jaune que le mur monochrome sur lesquelles les toiles sont accrochées faisant rayures à échelle humaine.

Les lettres de « chocolat » sont dans sa couleur brune intense, sur fond jaune façon enseigne. Les mots se terminant par « or », sont dorés sur fond rose poudré. Très Marie-Antoinette, vague idée du luxe, cadeaux de boutique musée, produits dérivés. Ils sont aussi déclinés en version argentée pour en finir – Terminator – avec l’assortiment tape à l’œil.

La vibration colorée, l’équilibre entre les tons, l’harmonie chromatique viennent d’emblée, inhabituel accord rose et rouge, fort contraste rouge et noir, vert émeraude et bleu turquoise, jaune presque fluorescent récurrent. La planéité de la toile est affirmée, les compositions sont simples et rigoureuses.

Une sérigraphie en 15 exemplaires, seul multiple parmi les uniques redoublés en répliques autographes, complique la mécanique d’un : « je ne veux rien » qui pourrait s’appliquer aux mots peints.

Claude-Hubert Tatot, 2020

liens presse:

https://www.artageneve.com/article/christian-robert-tissot-mots-en-couleurs

https://www.bilan.ch/opinions/etienne-dumont/rien-que-des-mots-christian-robert-tissot-revient-a-geneve-chez-joy-de-rouvre

https://www.tdg.ch/christian-robert-tissot-fait-rimer-image-et-message-